○日置市物品会計規則

平成17年5月1日

規則第48号

目次

第1章 総則(第1条―第4条の3)

第2章 調達(第5条―第6条の2)

第3章 出納(第7条―第10条)

第4章 管理(第11条―第20条)

第5章 雑則(第21条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、市の物品の調達(修繕を含む。以下同じ。)、出納及び保管管理に関する事務の処理について必要な事項を定めるものとする。

(1) 課等 日置市会計規則(平成17年日置市規則第47号)第2条第3号に規定する課等をいう。

(2) 物品 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第239条第1項に規定する物品をいう。

(3) 分類換え 物品をその属する分類から他の分類に移し換えることをいう。

(4) 配置転換 物品をその属する課等から他の課等へ配置を換えることをいう。

(物品の分類及び整理区分)

第3条 物品は、これを次のとおり分類するものとする。

(1) 備品 その性質若しくは形状を変えることなくおおむね1年以上使用できる物品又はその性質が消耗性の物品であっても標本、美術工芸品、陳列品その他これらに類するものとして保管するもの

(2) 動物 獣類、魚介類、鳥類、虫類その他これらに類するもので、飼育を目的とするもの(実験用動物を除く。)

(3) 材料品 一定の物品を生産するための原料又は工事、工作等のため消費されるもの

(4) 生産物 製造、加工、耕作等により生産されたもの

(5) 消耗品 前各号に掲げる物品以外の物品

3 第1項第1号の規定にかかわらず、備品のうち、次に掲げる物品は、消耗品とする。

(1) 購入した価格(購入により取得した物品以外の物品にあっては、取得したときにおける評価額)が10万円未満(消費税を除く。)の物品。ただし、公印、資料として価値が高いもの、国庫補助を受けて取得した物品その他備品として保存の必要がある物品については、この限りでない。

(2) 記念品、報償品、土産品その他贈与を目的とする物品

4 物品は、これを次の区分により整理しなければならない。

(1) 重要物品 購入価格又は評価額が50万円以上の備品、動物、美術工芸品及び2輪車を除く自動車

(2) 普通物品 重要物品以外の物品

(会計年度の区分)

第4条 物品の出納は、会計年度をもって区分する。

2 物品出納の所属年度区分は、その出納を執行した日に属する年度による。

(補助職員の任免等)

第4条の2 市長は、会計管理者の事務を補助させるため、物品出納員を置き、総務企画部財政管財課長、東市来支所地域振興課長、日吉支所地域振興課長及び吹上支所地域振興課長の職にある者をもって充てるものとする。

2 市長は、物品出納員の事務を補助させるため、物品取扱員を置き、課等の長の職にある者をもって充てるものとする。

3 前2項に規定する職にある者は、当該職にある間、物品出納員又は物品取扱員に任命されたものとみなす。

4 市長の事務部局以外の職員で第2項の職にある者は、当該職にある間、市長の事務部局の職員に併任されたものとみなす。

(物品出納員及び物品取扱員の職務)

第4条の3 物品出納員は、会計管理者の命を受けて、物品の出納、保管及び記録管理に関する事務を行う。

2 物品取扱員は、物品出納員の命を受けて、当該課等に係る物品の出納、保管及び記録管理に関する事務を行う。

第2章 調達

(調達)

第5条 課等の長は、物品を調達しようとするときは、会計管理者の承認を受けなければならない。

(物品の検収)

第6条 購入しようとする物品の納入に際して行う検収は、当該物品を購入しようとする係の係長(係長が不在の場合は、課長補佐又は課長)が行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、重要物品に係る検収は、当該重要物品を購入しようとする課等の長が行うものとし、関係職員及び必要に応じ契約の相手方又はその代理人を立ち会わせるものとする。

3 前2項の規定により検収を行う者及び検収に立ち会う者は、納入された物品について、契約書等関係書類と対照し、品質、形状、数量等が契約内容に適合しているか確認しなければならない。

(調達の特例)

第6条の2 会計管理者は、燃料その他の物品で、その調達がこの章の定めるところにより難いものについては、同章の規定にかかわらず、当該調達に関し必要な事項を別に定めることができる。この場合において、あらかじめ市長の承認を得なければならない。

第3章 出納

(出納)

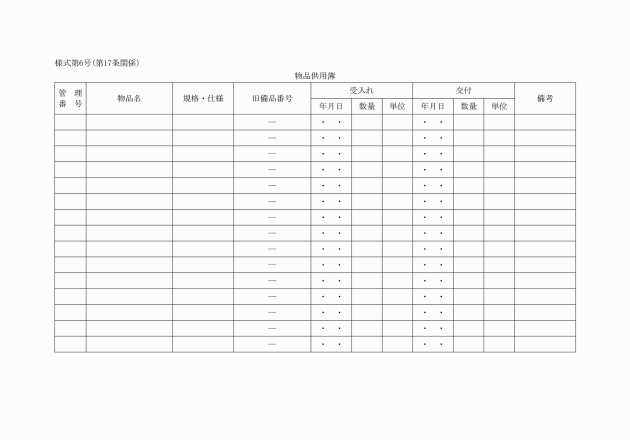

第7条 物品の出納は、供用、消耗、売却、廃棄、亡失、贈与、分類換え、配置転換その他物品出納員又は物品取扱員(以下「出納員等」という。)の保管を離れるものを「出」とし、購入、寄附、生産、分類換え、配置転換その他出納員等の保管となるものを「納」として処理するものとする。

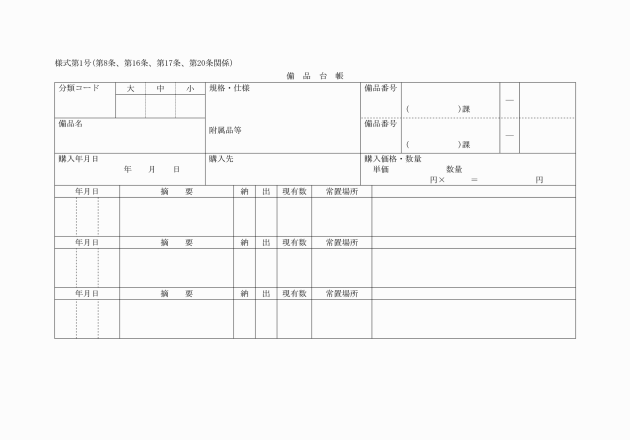

(備品台帳等の記録)

第8条 物品取扱員は、その保管に属する備品について、備品の出納の都度、また購入した備品については、検収終了後速やかに備品台帳(様式第1号)を作成しなければならない。ただし、備品台帳により難いものについては、帳簿等に記帳し、その現況を明らかにしておかなければならない。

2 図書については、学校図書館法(昭和28年法律第185号)又は図書館法(昭和25年法律第118号)に基づく図書台帳等を備えているときは、備品台帳等の記録にかわるものとする。

3 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校等における教材備品については、当該各施設において、教材の購入、廃棄等の整備状況が把握できる台帳等を備えているときは、備品台帳等の記録にかわるものとする。

(交付)

第9条 会計管理者は、第6条第4項の規定により調達した物品を受け入れたときは、速やかに当該課等の長に交付するものとする。

2 課等の長は、前項に規定する物品以外の物品の交付を受けようとするときは、物品交付申請書により、会計管理者に申請しなければならない。

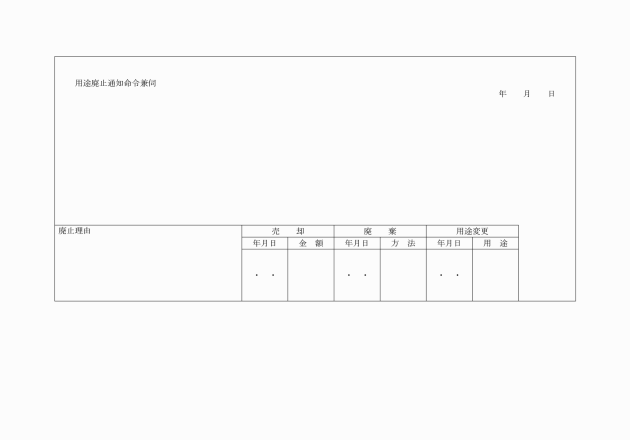

(報告書の提出)

第10条 物品取扱員は、その保管に属する重要物品について、当該会計年度の3月31日現在で重要物品出納報告書(様式第2号)を作成し、翌会計年度の4月30日までに会計管理者に報告しなければならない。

第4章 管理

(物品管理責任者等の設置)

第11条 市長は、使用中の物品管理に関する事務を補助執行させるため、物品管理責任者及び物品管理員(以下「物品管理責任者等」という。)を置く。

(1) 物品管理責任者 課等の長

(2) 物品管理員 課等の庶務を担当する係の係長

3 物品管理責任者等の職務は、次のとおりとする。

(1) 物品管理責任者 市長の命を受け、課等における物品の総括管理を行う。

(2) 物品管理員 物品管理責任者の命を受け、課等における物品の管理、受払い及び記録事務を行う。

4 使用中の物品のうち、専用物品についてはその物品を専用する職員が、共用物品についてはその課等の物品管理責任者の指定する職員が、それぞれその物品の保管管理を行わなければならない。

(備品の表示)

第12条 物品管理責任者等は、その保管管理する備品について1品又は1組ごとに、備品分類コード及び備品番号を表示しなければならない。

(保管責任の帰属)

第13条 物品の保管責任は、物品を受領したときをもってその帰属を区分する。ただし、遠隔地における物品の授受については、物品が相手方に到達するまでの間、送付者がその責任を負うものとする。

第14条 第11条第4項の規定により物品の保管管理を行う者(以下「保管責任者」という。)は、その保管に係る物品を亡失し、損傷し、又は盗難に遭ったときは、速やかに物品管理責任者に報告しなければならない。

2 物品管理責任者は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに次の事項を記載した報告書を物品出納員及び会計管理者を経て市長に提出しなければならない。ただし、物品管理責任者が軽易な損傷と認めた場合は、この限りでない。

(1) 保管責任者の所属、職及び氏名

(2) 事故の日時、場所及び原因

(3) 事故物品の種類及び数量

(4) 事故発生後の措置

(5) 平素における保管の状況

(6) 所属長の所見

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

3 市長は、前項の規定により報告書の提出があったときは、必要に応じ職員をして実地に検査を行わせることができる。

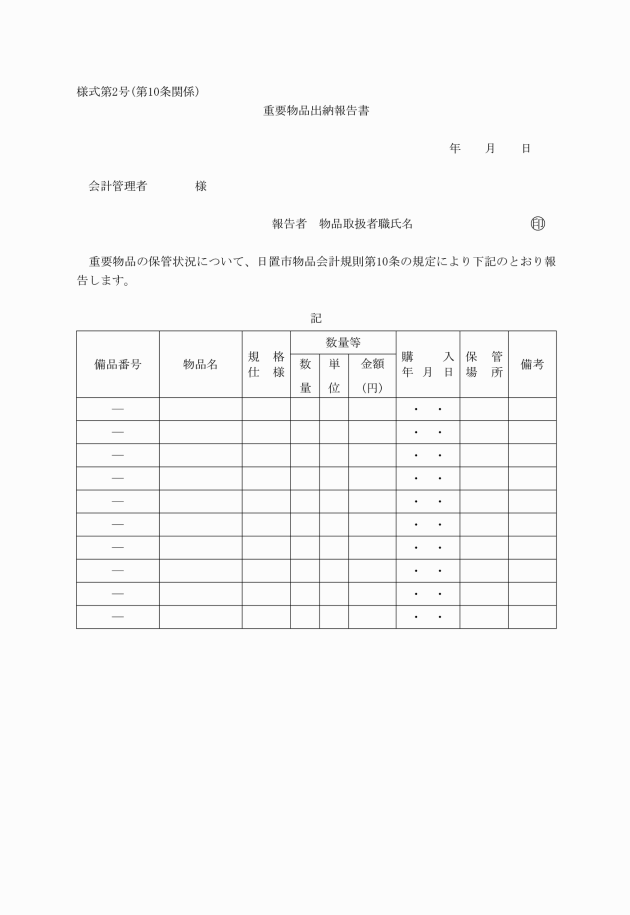

(貸付け)

第15条 物品管理責任者は、事務又は事業に支障がない範囲内において、物品を貸し付けることができる。この場合において、貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)から市有物品借用申請書(様式第3号)を徴さなければならない。

2 物品管理責任者は、前項の規定により貸付けを行うときは、会計管理者に通知しなければならない。

3 物品管理責任者は、貸し付けた物品の返還を受けたときは、会計管理者に通知しなければならない。

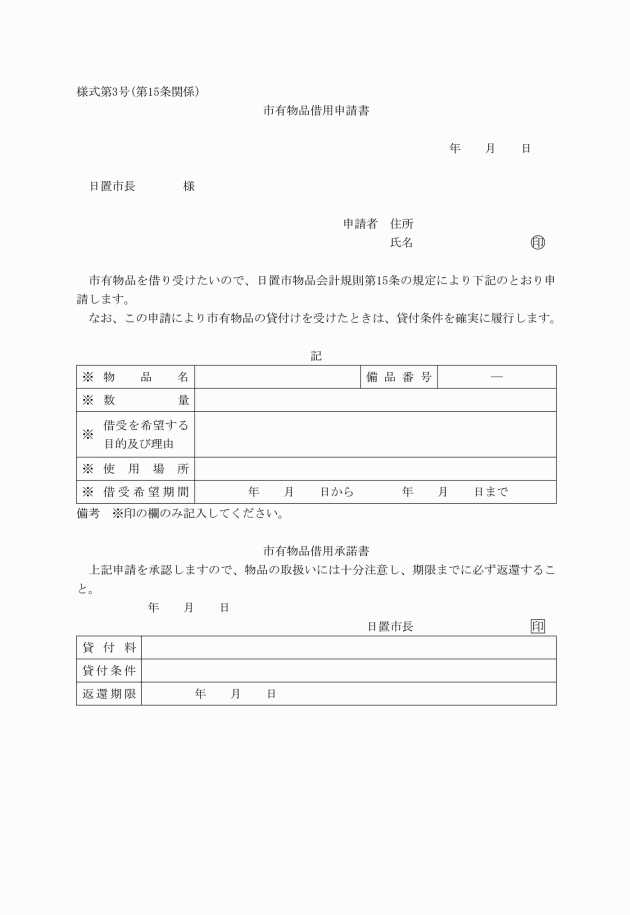

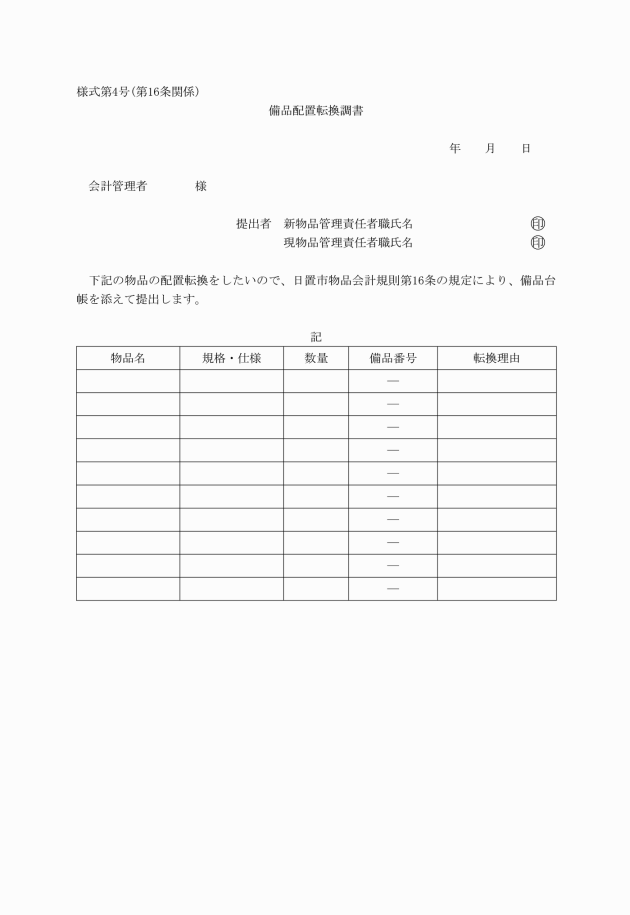

(備品の配置転換)

第16条 備品の配置転換をする必要が生じたときは、新たに当該備品の配置転換を受けようとする物品管理責任者が、備品配置転換調書(様式第4号)に当該備品台帳を添えて、会計管理者に提出しなければならない。

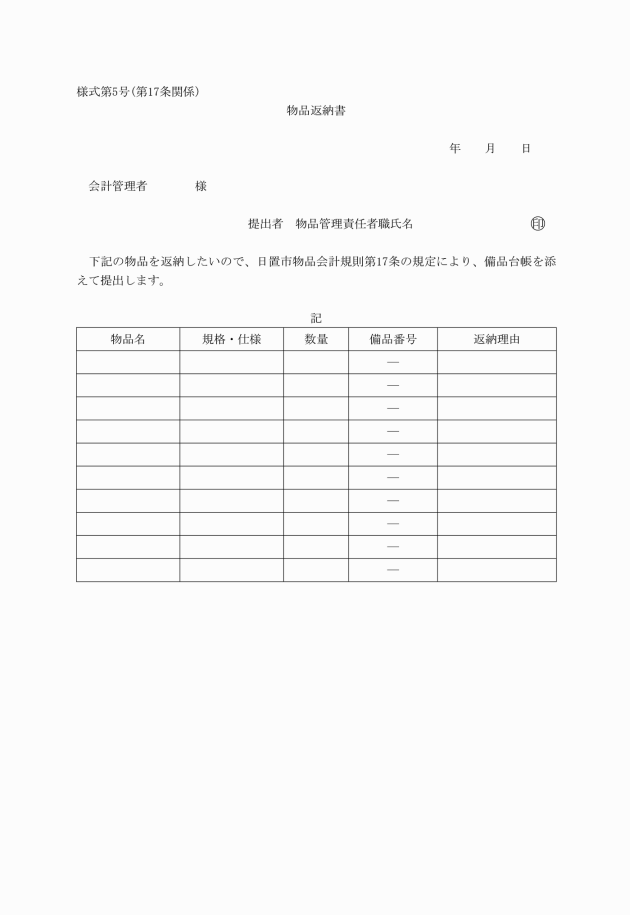

(返納)

第17条 保管責任者は、使用中の物品で使用の必要がなくなったもの又は使用することができなくなったものがあるときは、その旨を物品管理責任者に報告しなければならない。

(修理等)

第18条 保管責任者は、使用中の物品で修理、加工等を要するものがあるときは、物品管理責任者に対し、当該物品の修理、加工等の措置を求めることができる。

2 物品管理責任者は、前項の規定による要求により、当該物品について修理、加工等の必要があると認めるときは、当該保管責任者に対し、修理、加工等のために必要な指示を与えるとともに、修理、加工等のための手続を講じなければならない。

3 会計管理者は、その保管中の物品(前条第3項の規定により保管する物品を含む。)で修理、加工等を要するものがあると認めるときは、速やかに修理、加工等のために必要な措置を講ずるものとする。

(分類換え)

第19条 物品管理責任者は、物品の分類換えをしようとするときは、会計管理者に承認を受けなければならない。

(不用決定)

第20条 次の各号のいずれかに該当する物品は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第170条の4の規定により不用の決定を行うことができる。

(1) 市において使用の必要がないと認める物品

(2) 修理、加工等に要する経費が新たに購入する経費に比べて高額となる物品

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が不用の承認をした物品

2 前項の規定により物品の不用の決定を行い、その物品を処分しようとするときは、当該備品台帳の用途廃止通知命令兼伺欄に理由を記載し、決裁権者の決裁を受けなければならない。

第5章 雑則

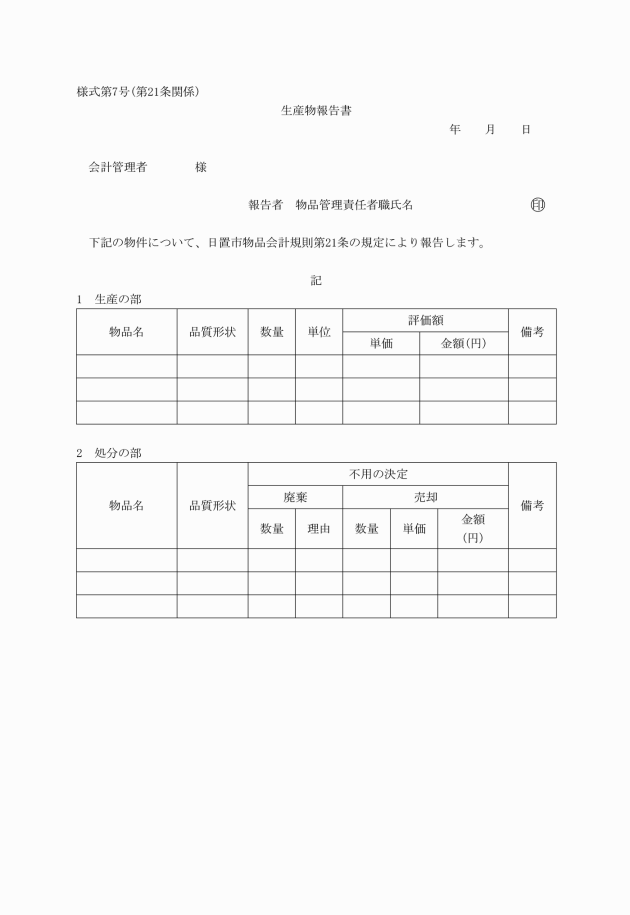

(生産物の報告)

第21条 生産物を生産する課等の物品管理責任者は、生産物を生産したとき又は生産物について不用の決定その他の処分を必要とするときは、その処理要旨又は結果を生産物報告書(様式第7号)により会計管理者に報告しなければならない。

(占有動産)

第22条 法第239条第5項に規定する占有動産の出納及び保管については、法令に特別の定めがある場合を除くほか、物品の出納及び保管の例による。

(寄附物品)

第23条 物品の寄附の申出があったときは、課等の長は、その意見を付し、物品出納員及び会計管理者を経て市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の寄附の申出を市長が承諾したときは、課等の長は、その旨を当該申出人に通知しなければならない。

(関係職員の譲受けを制限しない物品の指定)

第24条 令第170条の2第2号の市長が指定する物品は、次のとおりとする。

(1) 試験、実習等の目的をもって生産された物品で、その目的を達したもの

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が承認したもの

(使用中の物品の総合調整)

第25条 会計管理者は、使用中の物品の効率的運用を図るため、必要があると認めるときは、物品管理責任者に対しその総括管理する物品の検査又は当該物品の配置転換、返納その他必要な措置を勧告することができる。

(公有財産と物品との相互編入)

第26条 課等の長は、必要があると認めたときは、その管理に属する財産のうち、公有財産と物品を相互編入することができる。

(その他)

第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の吹上町物品会計規則(昭和33年吹上町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成17年6月20日規則第187号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成22年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、この規則による改正前の日置市物品会計規則の規定によってした処分、手続その他の行為は、この規則による改正後の日置市物品会計規則の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

附則(平成24年3月16日規則第14号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月4日規則第7号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和2年10月4日規則第37号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月30日規則第8号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定は、公布の日から施行する。